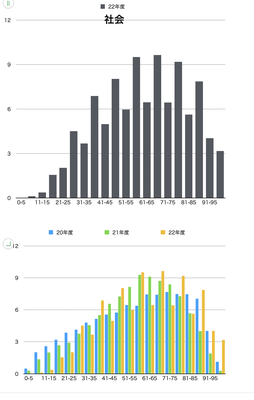

令和7年度 茨城県立高校入試結果

教科 平均点(前年) 満点者数(前年)

国語 55.82(66.71) 8(149)

社会 53.89(54.55) 126(210)

数学 56.16(57.57) 56(98)

理科 52.33(55.61) 81(313)

英語 42.69(50.08) 60(112)

五科合計 260.88(287.52) 最高点 494(499)

今年度の入試は、全体的に記号選択が多い傾向にありました。

問題文の分量が増え、特に英語では長文読解力によって得点に大きな差が生じました。

また、数学は平易な内容にもかかわらず、平均点は思ったほど伸びていませんでした。

いずれの教科においても「読解力」が重要であることが浮き彫りとなる入試でした。

11/23つながる”縁日”

2024年11月23日、「スポーツ&カルチャー

しおかぜみなと」(ひたちなか市)にて、初めての【県北・県央・鹿行地区】つながる"縁"日を無事開催することができました。

暖かなご支援とご協力のおかげで、合計242名(大人158名・子ども84名)の来場者をお迎えすることができました。

【初開催の想いと取り組み】

初開催となる本会場では、全30団体(コンシェルジュ&教育委員会含む)がブースを出展しました。広々としたスペースを活かし、ゆったりと相談できる温かい雰囲気の中、来場者一人ひとりに寄り添った交流を目指しました。ボランティアスタッフの皆様も、それぞれの持ち味を活かしながら、柔らかく親しみやすいサポートを心掛けました。

【イベント内容と特色】

◆

各ブースの様子(28団体)

会場では、子どもたちが楽しめる体験ブースやワークショップ、進路や多様な学びを紹介する相談ブース、小学校や高校の学校紹介ブース、フリースクールの子どもたちによる子ども企画ブースが設置されました。親子で一緒に楽しむ姿や、ゆったり相談をし、具体的なアドバイスを得て安心する保護者の姿が印象的でした。また、こたつのスペースが設置されていたり、子どもたちの綺麗な装飾など、工夫を凝らしたブースが印象的でした。

◆

コンシェルジュブース(1団体)

「私にはどのブースが合うの?」と迷う方には、コンシェルジュブースで個別にご案内。多様な学びネットワーク茨城の世話人が、それぞれの希望や状況に合わせたサポートを提供しました。

◆

教育委員会ブース(1団体)

ひたちなか市教育委員会が参加し、不登校や多様な学びに対する取り組みを紹介。次年度には、さらに多くの近隣自治体の参加を呼びかけたいと考えています。

◆ あなたの声コーナー

「こんな思いがある」「こんな支援がほしい」など、来場者の方々のお声を付箋に書いていただきました。それぞれの率直な思いが集まっておりました。

◆ チラシ設置コーナー

会場内には、地域や団体が提供する様々な情報を集めたチラシ設置コーナーを設けました。教育支援、不登校対応、多様な学びに関する資料から、地域の子育て支援情報、近隣の多様な学びを実施している高校のパンフレットまで、幅広い内容のチラシが並び、来場者の方々が自由に手に取ることができました。

◆

市町村長・教育長・議員のメッセージコーナー

会場内には、県北・県央・鹿行地区の市町村長や教育長・議員の皆様から寄せられた温かいメッセージを展示するメッセージコーナーを設置しました。それぞれの地域で子どもたちの学びや育ちを支えるために思いを込めた言葉が並び、多くの来場者が足を止めてじっくりと目を通している姿が印象的でした。

◆

キッチンカー&屋外エリア

会場脇広場には3台のキッチンカーが登場し、美味しい食事で来場者を笑顔にしました。また、地元団体「まちのこ団」によるプレイパークでは、親子で体を動かしながら楽しく遊べる場を提供。子どもたちの笑い声が響き渡りました。

【ご寄付と支援】

会場では、皆様から10,045円のご寄付をいただきました。この真心を、不登校支援や多様な学びの充実に向けた取り組みに活用させていただきます。温かいご支援に心より感謝申し上げます。

来場者の声としては、保護者の方からは「こんなにたくさんの団体が地元にあるとは知りませんでした。これをきっかけに、相談できる場所をゆっくり探していきたい」などの声をいただき、少しでもお役にたてたことがうれしかったです。

最後に

県南・県西会場では、先んじて取り組みが進められ、多くの学びやつながりが生まれています。今回の県北・県央・鹿行地区の会場でも、その温かい流れを受け継ぎ、地域ならではの雰囲気の中で皆さんとつながることができました。感謝です。

つながる"縁"日は、ただのイベントではなく、不登校や多様な学びを考えるきっかけを提供する場でありたい!今回の開催を通じて、地域で子どもたちの未来を支えるために手をつなぐ重要性を改めて実感しました。このご縁を大切にし、来年度以降もさらに多くの人々と繋がっていきたいと感じています。

また、今回の情報が、会場にお越しいただけなかった皆さんにも届き、このイベントをきっかけに新たな広がりやつながりが生まれることを願っています涙。

応援してくださったすべての皆様に、心から感謝申し上げます。

『ありがとうございました!』

@futoko_tayonamanabinwibaraki

#つながる縁日 #不登校 #多様な学び #つながる縁日県北県央鹿行

学習塾協同組合の理事長としての取材をしていただきました

中小学習塾業界の現状や課題解決に向けた取り組みについて教えてください。

当組合の組合員は、1校のみを運営する小規模の塾が多く、地域に密着しながら小学生・中学生・高校生の学習指導を行っています。

我々、学習塾業界では、少子化の影響に加え、経済的な事情により通塾者数が減少するなど厳しい経営環境が続き、それにより子供たちの学ぶ機会と居場所が減ってしまっています。また、大手学習塾の寡占化の影響等による廃業等により中小学習塾の経営は厳しく、組合員数は30年前と比べて4分の1の数に減少してしまいました。

このような環境のなかで、組合員は地元密着型の塾として、塾生と講師の「対話」を大切にしながら塾生一人ひとりに合わせた学習指導を行っています。また、保護者からの勉強以外の子育ての相談等にも応じています。

私が経営する「ISJ 志学塾」では、社会に出てからも主体的な学びができるように個別指導では学習の基礎となる読解力や理解力、思考力を養うことを重点に、将来に役立つ力を身に着けてもらうよう指導をしています。また、経済的な事情から塾に通うことができない子供を対象に「日曜無料塾」を開催しています。小・中学校における不登校児童生徒数は29万9,048人(令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果)と過去最多となるなかで、不登校の子供向けに勉強とメンタル面でのサポートを行い、子供たちの居場所づくりを推進するとともに不安を抱える保護者のサポートも行っています。

組合の役割、組合の取り組みについて教えてください。

組合の主な役割は「情報の共有」です。ひとつの塾では得られる情報に限りがあるため、研修会、情報交換会を実施しています。毎月1回定例会を行い、組合員間の交流を深めるとともに、各組合員の入塾者の状況や中学・高校・大学入試の分析などを行っています。組合員によって専門科目は違うので、専門教科の先生から教材を紹介してもらうなど、組合員間で情報交換をしています。

また、昨年度は、「LINE公式の使い方セミナー~学習塾での活用!基礎から実践まで~」と題した研修会を実施しました。LINE公式アカウントの強みや基本機能について学ぶとともに、既存生徒のフォローや新規生徒の募集でのLINEの使用など学習塾での活用方法について学び、大変好評でした。

それ以外にも、令和2年度から開始した小学校での英語必修化や大学入試改革に対応するための研修会、新聞社の編集員を講師に招き作文指導や添削指導方法を学ぶ研修会など組合員のニーズに合った研修会を行ってきました。

今後も組合員に役立つ研修会を実施していきたいと思います。

教材・教具展について教えてください。

毎年、組合主催で水戸市と土浦市(又はつくば市)で、約10社の教材販売会社が小学生・中学生向けの問題集などを中心に展示する「教材・教具展」を実施しています。

以前は東京都などで開催される各教材販売会社の展示会に参加していましたが、この教材・教具展では県内において、複数の教材販売会社の教材の情報を一度に得ることができ、参加者からは大変好評です。組合員以外の中小学習塾の経営者や講師なども参加し、その場で教材を比較し、今後の教材選択に活かしています。また、教材販売会社もその場で情報交換を行うなど有意義な機会となっています。今年度は、令和7年1月に開催予定です。

今後、組合で実施していきたいこと、抱負等を教えてください。

組合員を各地域の皆様に知ってもらえるような活動を行っていきたいです。

公開テストなどを合同で行い、組合員の塾が一斉で広告宣伝を行うなどして、組合員の塾を知ってもらい、塾を選択する場合の選択肢のひとつとなるよう組合員の認知度がさらに向上するよう活動していきたいです。

また、学習塾は入試制度の変更や小中学校の教科書改訂などの変化にも柔軟に対応していかなくてはなりません。そのような変化にも対応できるよう今後も情報の共有を積極的に行い、県内の中小学習塾の更なる発展に向けて、組合として力になれるような活動を行っていきたいと思います。

親子で学ぶ大学選びセミナーアーカイブのご案内

志望校を選べと言われてもどうやって選ぶの?早く選んだほうがいいってきくけど…

進学先や学部選び、こんな風に悩んでいませんか?将来のなりたい自分を考えた時、どのように大学や学部を選んだら良いか迷うことも多いと思います。

今回は「大学/学部選び」がテーマです。国立or私立の選択、進路の決め方など「大学/学部選び」の気になる情報をお届けします。

大学/学部選びに悩んでいる高校生の方、お子様の大学選びに関する情報を得たい、進路選びをサポートしたい保護者の方は是非ご視聴ください。

アーカイブURL:https://youtu.be/dcCzM77WZrQ

不登校多様な学びNW総会

第二回総会が6/9に開かれました。

このネットワークは茨城県内の不登校の子どもたちや保護者を支える活動をしている団体・個人の方が参加されています。今年で設立3年目ですが既に200以上の登録をいただいています。(できればこういう活動がなくなる世になってほしいのですが)

参加された方の中に、現役の教員の方もいらっしゃいました。その方の発言で「こんなに不登校を支えている人たちがいるのですね。事業報告を聞いていいて我々学校の責任であるのにこんなにたくさんの活動をされていることに胸が苦しくなった」と言われました。学校現場でも決して今の状況を改善したいと努力されています。しかし、先生方や我々だけの努力では難しい問題が多くあります。

昭和からの公共教育のシステムがマイナーチェンジでは立ち行かなくなっているのです。そのシステムを21世紀型にする必要があります。

#多様な学びネットワーク茨城

#不登校支援

#フリースクール

通知表をやめた-香川小学校の1000日

2023年度大学入試共通テスト

1月14・15日に「2023年度大学入学共通テスト」が行われました。

【国語】

第1問 約7,830文字

第2問 約9,020文字

第3問 約4,680文字

第4問 約2,530文字

合計 約24,060文字

昨年より文字数が大幅に増加。設問数が2、解答数が1増えた。難易度は、古文、漢文は昨年並みであったが、現代文がやや難化したといえる。本文文字数と設問が増えたうえ、設問には紛らわしい選択肢も含まれているため、正解を導くには慎重に吟味する必要がある。昨年同様複数の文章や資料の関連付けが問われ、より速く正確に読み解く力と情報処理力が求められた。

英語】※リーディング

第1問 約607語

第2問 約921語

第3問 約789語

第4問 約766語

第5問 約1,003語

第6問 約2,041語

合計 約6,127語

リーディングは昨年度よりも100語程度増加し、全体で6,000語超となった。難易度は昨年並みで、身近な題材から説明文まで幅広く出題されているのも昨年同様。素早く情報を読み取り、日本語に置き換えずに解答する力が必要。リスニングは概ね昨年同様。英語を聴く力だけでなく、問題用紙に与えられた情報をスピーディーに読み取ってからリスニングに臨むことが必要。引き続き非英語圏の話者の英語も含まれていた。

教育委員会と意見交換会

今日の午前、茨城県教育委員会の不登校対策担当の方々とお話しする機会をいただきました。

私がお伝えしたの内容は以下となります。

塾では現在、中学生3名が平日の昼間塾に来て学習しています。

今年は6件の保護者からの個別相談がありました。そのうち4名は保護が望んでも本人が塾で勉強できる状況ではありませんでした。

過去に塾生が学校に行けなくなったケースもいくつかあります。しかし、塾は継続できているし、保護者とも信頼関係もできていたので、ある時期、進級や進学を機にリカバリーしています。塾というサードプレイスがあり彼らを支える大人がいて自己肯定感、自己効力感を落とさずに済んだからと考えています。

十代、特に高学年になれば保護者だけでは彼らの心の穴はうめることが難しくなります。同世代の仲間や他の大人の支えが必要です。しかし、一般には学校を離れてしまとそういうつながりが途絶えてしまい、孤立感と学校に行けないことで自己嫌悪にも落ちいってしまいます。そしてますます他人との関わりができなくなってしまいます。

また、不登校になると担任と保護者で解決策を講じることになる場合が多くなり、両者の負担も増加します。単年ごとに担任が変わることによる逆効果で学校と保護者の信頼関係が崩れることもあります。

かつて、クラスがいづらくなった生徒の居場所として保健室や美術室で担当の先生が支えてくれたケースもあります。シングルマザーで小学生が不登校になると子どもを放っておくわけもいかず仕事を辞めざる負えない場合がありました。

例えば、学校内に理解ある長期に支えてくれる校内フリースクールや担当者がいてくれて、保護者もこどもも頼れる居場所があれば不登校を減らすことができるように思います。

中学、高校では担任以外にも部活顧問や他教科の教師も関わります。場合によっては教師によるマルトリートメントが学校へ行きにくくしているケースもあります。サポートいただく先生が子どもや保護者の声を聴いていただき学校全体でも共有いただき改善にと取りくんでいただければと願っています。

県立高校では、出席日数不足の教科がでるとその時点で進級卒業ができなくなってしまいます。せっかく合格した高校を卒業できないというのは、その子にとって仲間も居場所も失い大きな心の痛手となり、その後の生活自体が苦しいものになって進路の希望も消えてしまうこともあります。私立高校では別室登校やオンライン受講で卒業まで支えてくれる学校もあると聞きます。

学習意欲ある生徒、卒業したい生徒を支援する策があればと思います。

英検SEG祭り

合否のない、スコア式の試験で学校授業の到達度がわかります

中学高校生のための英語学習法

|

理科 社会 個別 補強

理科・社会は学校の授業で問題演習を行わないため、授業を聞いているだけでは、テストで点を取ることが難しい教科であると言えます。

理科・社会は学習量を増やすことで、誰もがすぐに結果が出せる教科です。

マイペース映像授業+問題演習+個別指導

週1回 月6000(6600)から

1ヶ月のみの受講も可能です。

詳しくはご相談ください。

0296-70-5122

テスト会員受付中

(希望月のみ受験可)

進学塾や私立校で実施している月例テストがどなたでも、希望月のみ受験できます。(年1回から可能です)

4つの大きな特色

1、精選された良問と吟味された難易度

2、適正進度とカリキュラム

3、豊富で正確な各種のデータ

4、安定した大規模な母集団

英語入試改革

英語入試改革や学習指導要領の改訂による小中高の英語教科書内容の大幅な変更

小学校の英語教育は2020年度に必修となり、学習する単語数も600~700語に増えました。

中学校で学習する単語数もこれまでの1,200語から1,600~1,800語となり、小中を通して合計2,500語とほぼ倍増しました。

高校入試においても、これまでの文法重視の問題から、「文章量や出題数が増加」「英語の力を総合的に見る」といった傾向が見られます。

また、初実施となった大学入学共通テストでも、リーディングの全体の語数は5,495語とセンター試験より1,000語以上増加となりました。すべて長文読解となったため、読み続ける体力がより求められました。

リスニングでは、センター試験はすべての問題が2回再生でしたが、共通テストでは1回再生の割合が59%を占めました。

「図表読み取り」「2つ以上の選択肢を選ぶ」など、読む力や思考力を試す出題が多く、事前にどれだけ演習問題をこなしてきたかも影響する内容となりました。

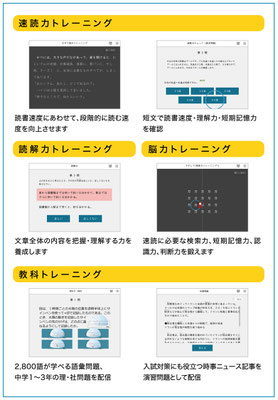

今、求められる「速く正確に読む・聴く力」

『速読聴英語講座』では、新学習指導要領や新入試に対応できるよう、リーディングとリスニングの両方を学べる講座設計が可能となり、ICT×ゲーミフィケーションによる受講生が夢中になれる新しい自立学習スタイルが実現します。

英語受講生特別料金 週1回30分 3000+1500円/月

受講料+月ID管理料 = 4950円/月(税込)

足踏み式噴霧器

県立中学受験模試

どなたでも受験できます。

水戸一高、土浦一高、下館一高、勝田高校

小4・小5・小6公立中高一貫校 適性検査 対策模擬試験

会場受験(水戸英宏中)9/13(日)

準会場受験(志学塾友部)9/12(土)

自宅受験 9/7(月)~13(日)

小6は茨城県の形式に準じた「茨城県版」です。

受験料 会場、準会場 小6 5720円、小5、4 5500円

自宅受験 小6 6160円 小5、4 5940円

申込み締切 9/3(木)16時まで

出題内容

|

小6 |

適性I |

理科分野 |

もののとけ方、ものの燃え方と空気 |

|

算数分野 |

数や図形の規則性に関する問題 |

||

|

適性Ⅱ |

国語分野 |

会話文や資料をふまえ、条件に合わせて考えや意見を100字程度で記述する問題 |

|

|

社会分野 |

人口・少子高齢化問題、福祉、ボランティア |

||

|

小5 |

適性I |

国語分野 |

課題文1題/ 課題文をふまえた読解問題, 200 字程度の作文問題 |

|

社会分野 |

日本の国土と気候、さまざまな土地のくらし |

||

|

適性Ⅱ |

理科分野 |

植物の発芽と成長 |

|

|

算数分野 |

整理のしかた、変わり方とくらべ方、およその数 |

||

|

小4 |

適性I |

国語分野 |

課題文1題/ 課題文をふまえた読解問題, 200 字程度の作文問題 |

|

社会分野 |

ごみのしょりと利用、くらしをささえる水 |

||

|

適性Ⅱ |

理科分野 |

電池・電流・電気のはたらき |

|

|

算数分野 |

数や図形の規則性を利用する |

読解力調査でわかったこと

全国2万5000人を対象に実施した読解力調査でわかったこと。

・中学を卒業する段階で、約3割が(内容を伴わない)表層的な読解もできない

・学力中位の高校でも、半数以上が内容理解を要する読解はできない

・読解能力値と進学できる高校の偏差値の相関は極めて高い

・読解能力値は中学では平均的に向上する

・読解能力値は高校では向上していない

・読解能力値と家庭の経済状況には負の相関がある

…

新井紀子著 AI vs 教科書が読めない子どもたち

水戸第二高等学校SSH研究成果報告会

講座のお礼状

1月26日に講座を担当させていただいた水戸生涯学習セ

進学・学習・教育相談

笠間市東平2-4-3 田中ビル2F

駅前児童公園隣

常陽銀行駐車場隣

夏休みの学習(夏学)