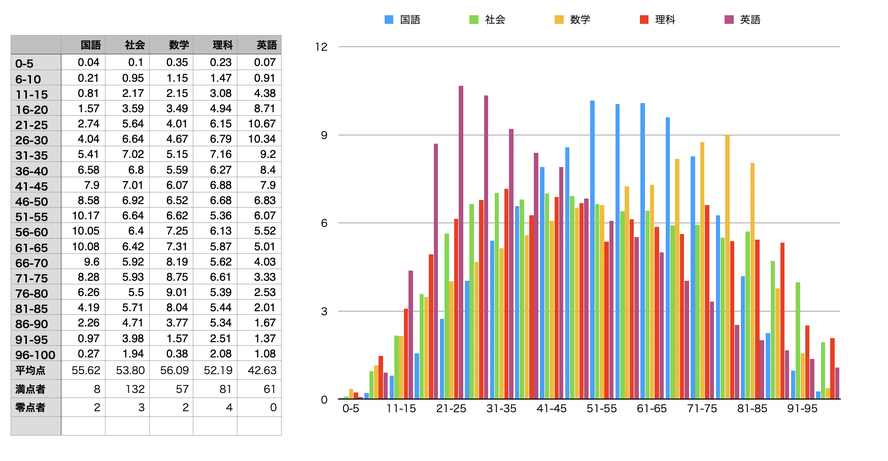

1. 平均点の大幅な低下

5教科合計平均:260.33点(昨年287.5点→‑27点)

教科別平均点(今年 / 昨年)

国語:55.62 / 66.71(‑11.1点)

数学:56.09 / 57.57(‑1.5点)

英語:42.63 / 50.08(‑7.5点)

社会:53.80 / 55.75(‑1.95点)

理科:52.19 / 55.61(‑3.4点)

特に国語と英語が難化し、大きく得点が下がりました。英語は“過去最低水準”か

2. 英語の難化と二極化傾向

英語は語彙・文法レベルが上がり、並べ替えなどの最終問題が難化。

弱点層(中1ギャップの影響を受けた生徒)は単語レベルからつまずき、高得点層は更なる伸びが難しい構成に

英語偏差値65以上の上位層(全体の10~20%)は対応可能だったが、それ以外は苦戦

3. 国語も難化

出題量に対して時間が不足し、読解や記述問題で時間配分が課題だった。

制限時間内に問題を消化しきれない傾向が観察された。

4. 数学・社会・理科は安定

数学は大問4~6に難問が数問含まれたものの、典型問題の比率が高く平均点への影響は小さめ 平易なわりに平均点が上がらず

社会・理科は例年通りの出題形式で、社会は完答形式の設問が多く平均点は安定。理科も基礎問題中心で平均水準

5. 志願倍率および競争率の概況

全日制課程での志願倍率はほぼ1.00倍。定員16,723名、志願者16,642名

鈍化した平均点の影響からか、中堅校では定員割れや倍率低下の傾向も一部で見られています。

![]() 総合考察

総合考察

入試全体の難化

特に国語と英語が難度UP。全体平均の‑27点は受験生にとって大きな変化でした。

英語における「中1ギャップ」の影響顕在化

スタートが遅れた子は基礎から苦しむ構成に。逆に上位層は今後も対応可能か。

学年内の学力分布が広がる傾向

英語の二極化と国語の処理スキルの差が、受験結果に大きく影響。

戦略的対策が必須に

単語・文法・設問パターンを意識した早期の準備が必要。時間配分を含めた模擬問題演習が有効。

倍率状況

中堅校では合格しやすくなる可能性あり。

高倍率校狙いの戦略見直しも検討ですが、安易な志望校下げは注意。